樊怡,原名樊医,号兰馨斋主、兰堂主人。曾就读于内蒙古师范大学、中国艺术研究院研究生院。现任荣宝斋画院院长助理 、《荣宝斋画院》执行副主编。中国画研究创作中心研究员,中央国家机关美术家协会理事。

樊怡画记

弘君

怡者,”心如明镜台”也。闻斯名,当欲索图而见其画者哉?樊怡老师,尝与之游于荣宝斋画院,品茗抚琴之余,略论艺事。师于温清之室,置碑帖、图书、纸素、笔砚文房,壁上常有山水在绘焉。“华靡之物,一无所用”故不须其他也。樊怡老师供职于画院,其内琐屑细务,未尝不经意也,然绘事不懈,樊怡老师善绘水墨山水而常至得意处,学者特器重之。怡者抚琴,素琴零落。怡者作画,笔墨法度师自黄宾虹而借径悟入宋元,实与明董玄宰、文沈诸家名手共胎息。

静对其画,松斋烟岚,春景饶物,次见晴云。禅径秋苔,古意徘徊。或作崇巖栖隐、春山自蒙茸、春云出岫,或作飞瀑叠云涧千山、南风过岭点春枝、清光晖林麓,或作秋水远横、夏雨初收??宛如松琴奏天籁,明光耀心趣,令人观而生独上高台思,樊怡老师之写山水,景物幽闲,宾主虚实有序,先后远近分别。运笔用水灵活,画面气韵生动。春松华茂,溪山峭叠形质备也。幽径崎岖,杂树点染。凡双勾夹叶树则墨色滋润,虽未敷彩而林峦积翠。观其运色,薄施青、赭、朱膘,得凝重明朗之古意。味之一二,暖若积雪室外,围炉静话,似思通石涛、倪、黄诸贤家法也。百丈重岗大石泉涌,云烟苍茫而清气浮动。偶或见徐鼎一先生题诗文跋云“旻天茫茫兮仰之弥高,渊水冥冥兮俯之弥深,幽人俯仰兮万物一体”。盖 识其真,鉴赏其艺之也深。

荣宝斋画院之内,里仁为美,因才施教,大家云集。樊怡女士闻声相见,无不接其胜流,睹其名迹,私意必获。怡者读画、不论古今,勤为揣摩。闻见既博、品藻宝墨而心领神会,慧心汲取名作精神,及其立意创作,则独立风格,自出机杼,心到笔到,气韵相承,写胸中磅礡之意境耳。抑余谫陋,不足尚论古今,然落笔叙画自得其趣,不苟名于时,何可语怡者之真哉!

乙未 小寒后二日于云外阁

再忆"琴"怀

樊怡

桌上的古琴,许久未抚了。有时看到琴面上浅浅的尘灰,会有一种愧疚感,早些年痴迷的境地还会回来吗?

时间过得真快,晃眼间与琴结缘已近十余载了。记得二0一一年初夏,气爽天欣,我和乙庄共同发起,与老圃、许好成、隋牟、秋人、徐永、赵少俨、蔡金存、贾妮诸师友一行十余人,以琴会友、琴画雅集于梨园荣宝斋画院。众师友皆雅好绘画,亦好操琴。雅集佳日,抚琴展绘,其乐融融。此景如昨,实乃琴心未泯也。

虽未常抚琴,但琴声不绝于耳。闲时泡杯清茶,坐下来静静听听琴曲,有如山静秋鸣,松风拂面。琴曲中最爱的还是“平沙落雁”。琴人大都衷爱"平沙",各家各派都有不同版本,操起琴来也是各有千秋。平沙的泛音如若滴泉落盘,清丽干净;细腻的滑音如潺源小溪,轻虚婉转……整个人都沉静在舒缓的曲调中,忘却了时间。

平沙在琴曲中应算是大曲,琴者素有“一曲平沙走天下”之说。虽有些夸张,但足见一曲平沙于琴音、于曲调、于意境有不可言说之高深。这支琴曲之所以能打动我,其琴声之外那虚灵空静,烟波无限;沙洲群雁归落,上下翻飞,在夕阳的照映下,形成强烈的动静对比。如展一幅美丽画卷,让人遐想无边。

"平沙"不只是一只琴曲。在古代绘画中,“平沙落雁”是“潇湘八景”之一,为湖南潇湘二水之间的景色。历代画家多有此题材的作品,八景之中还有山市晴岚、渔村照落、远浦归帆、烟寺晚钟、洞庭秋月、潇湘夜雨、江天暮雪。记得在2013年深秋,我驱车前往湖南永州,寻迹潇湘八景之旧地。遗憾的是,画中的美景已荡然无存,城市的快速扩张、自然环境肆意的破坏,满目皆为人力的滥造,使我的心境多了些许黯然和忧伤……

“潇湘八景”绘画,据现有研究,最早出现于五代黄荃。北宋宋迪、赵佶,南宋的夏圭、马远与其子马驎,僧人法常、牧溪及明代董其昌等都有画作传世。最为突出的是宋迪被贬时所作“潇湘八景”,其绘画立意与杜甫流落楚地时写的忧愤之诗相关,所以这些山水画作也被人们称为“无声诗”。南宋米芾看到这些山水美景,拍案叫绝,为每一幅作诗题跋称为“潇湘八景”,诗情画意,交相辉映。也是这种诗境的融入,揭开了中国山水画“重意轻形”“以景喻意”“借意传情”的审美境界。

琴境亦如此,“求之弦中如不足,得知弦外则有余”。“求之弦中”,强调方法和技巧,是琴境中的“实”;而“得之弦外”是追求修为和学养,是琴境中的"虚"。虚实相生,情景相融,“弦外之音”更重要。画境也如此。中国绘画讲求见景生情,借景抒情,将自然之景致化为心绪与自然和谐的共鸣。一味追求技法的高能而忽视诗情画意之表达,这种技巧美缺失了境界的创造,缺少了温情的感动。

当然,琴还是要抚的。美好的景象充盈在思绪里,整理好心情,端坐于琴旁,音符在指尖滑落,是悦心的。

丁酉初夏写于有兰堂

秋山无尽 138x34厘米

秋山无尽 138x34厘米

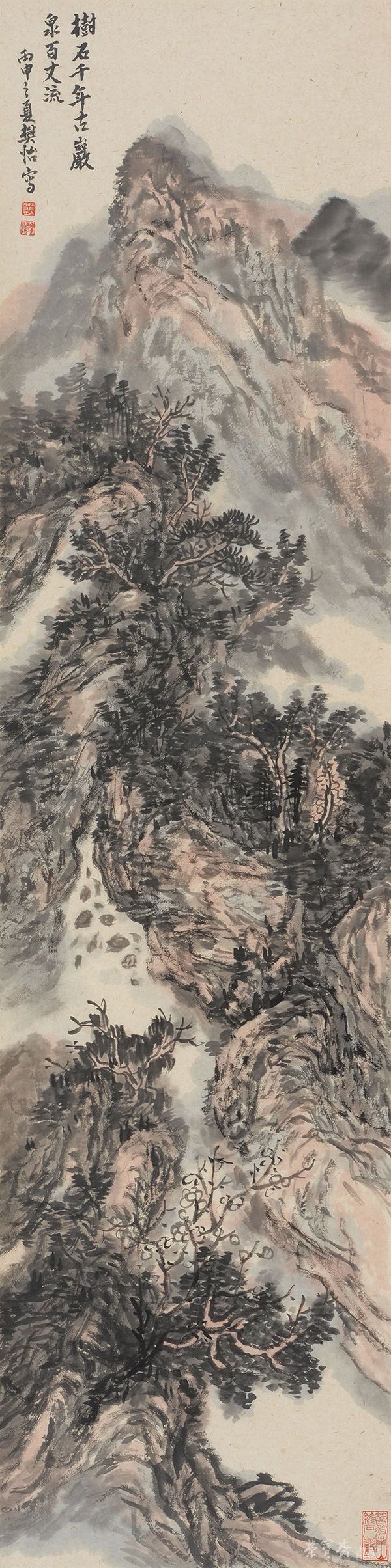

树石千年古 138x34厘米

树石千年古 138x34厘米

幽居 138x34厘米

幽居 138x34厘米