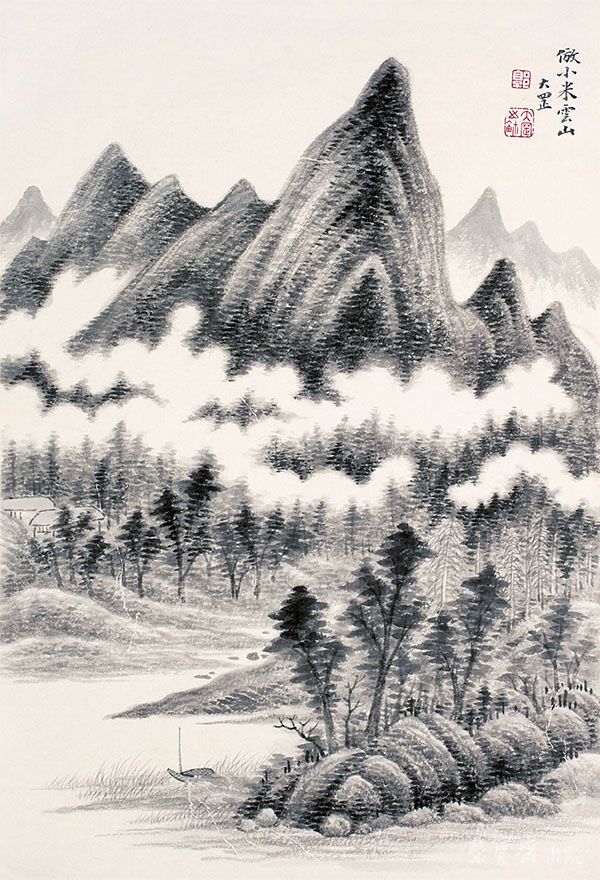

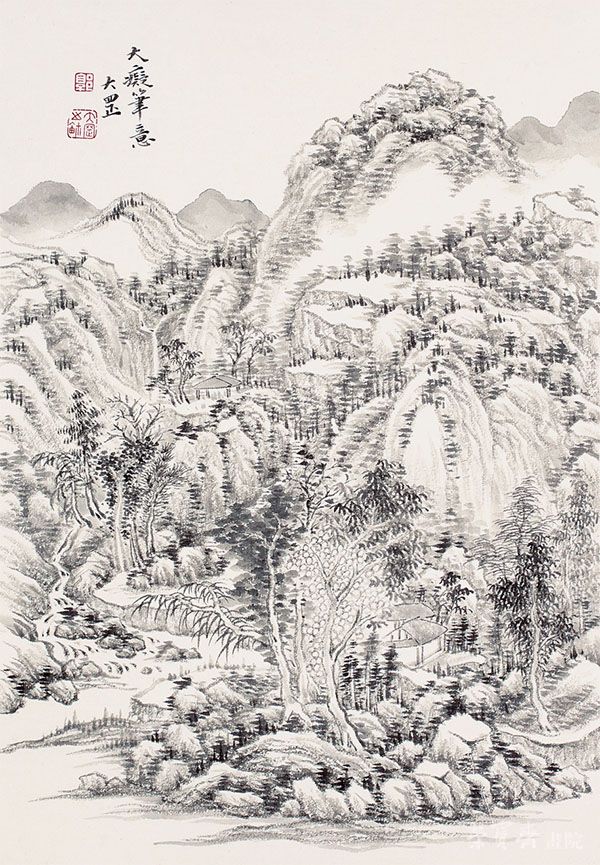

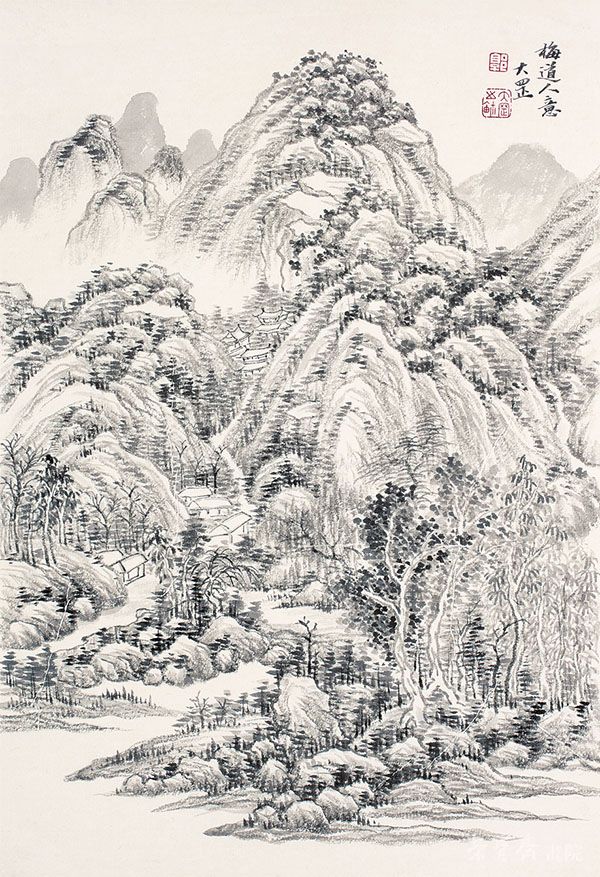

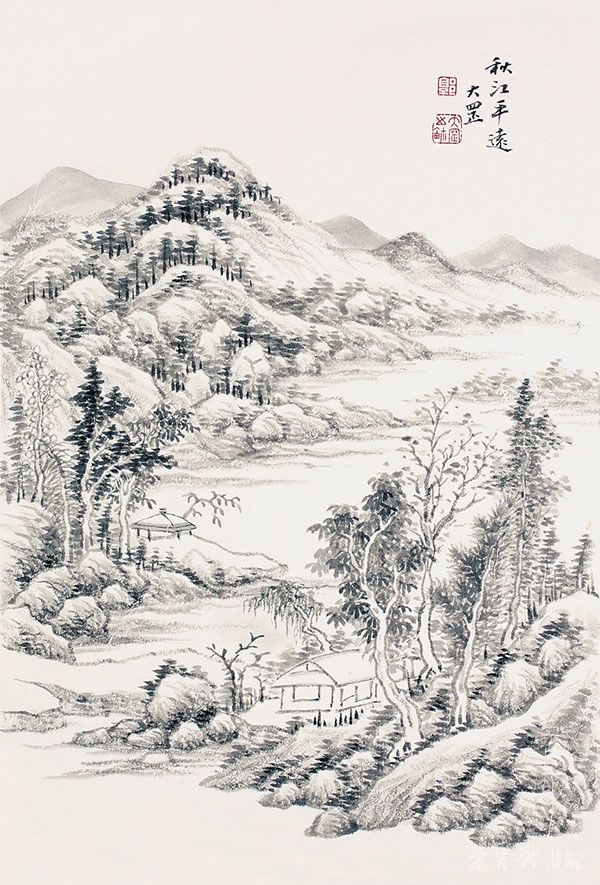

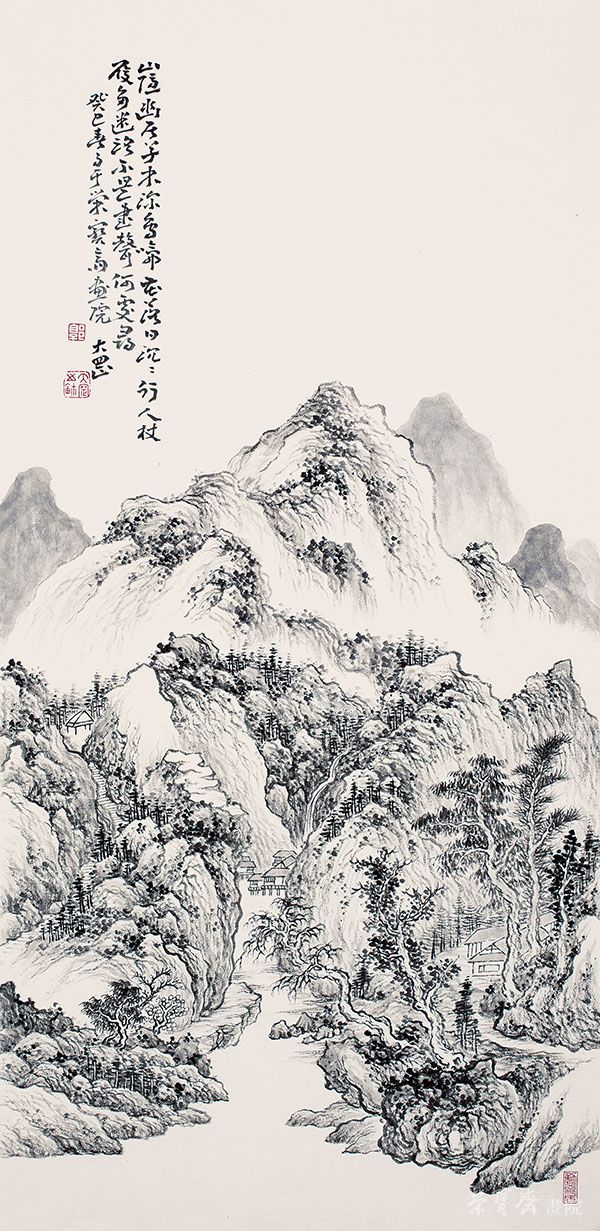

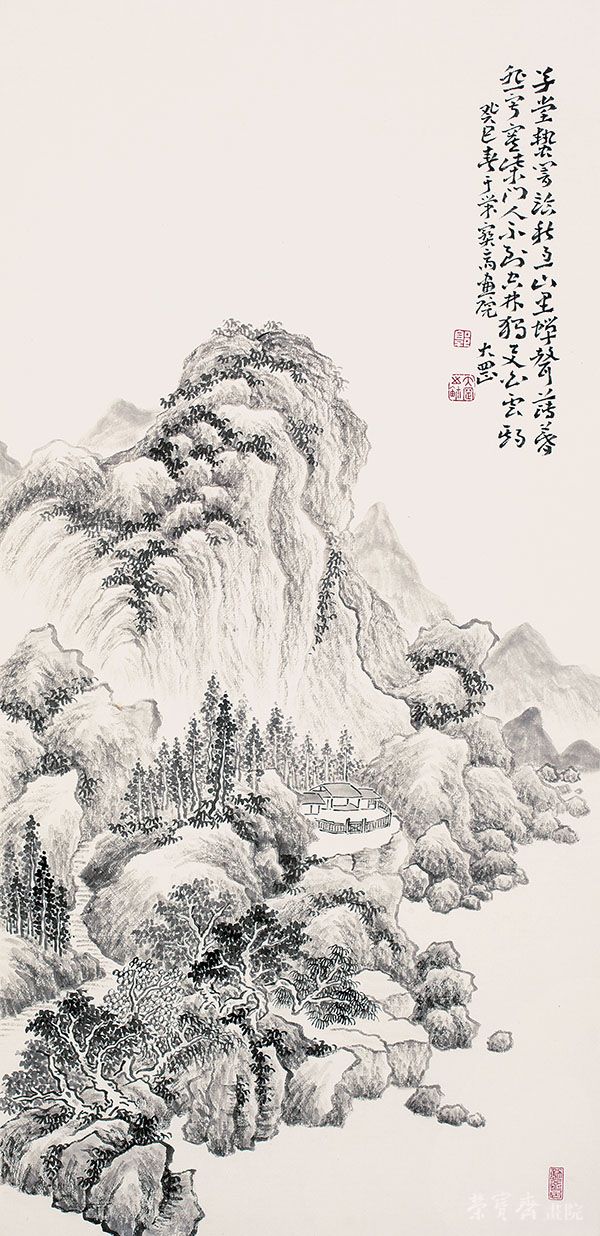

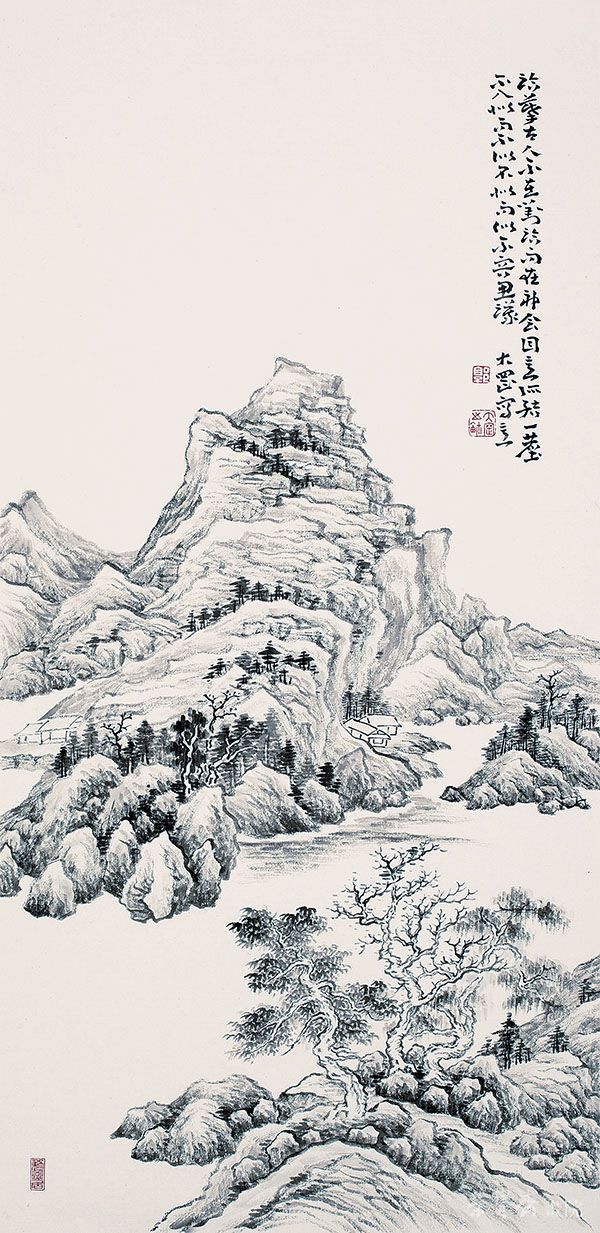

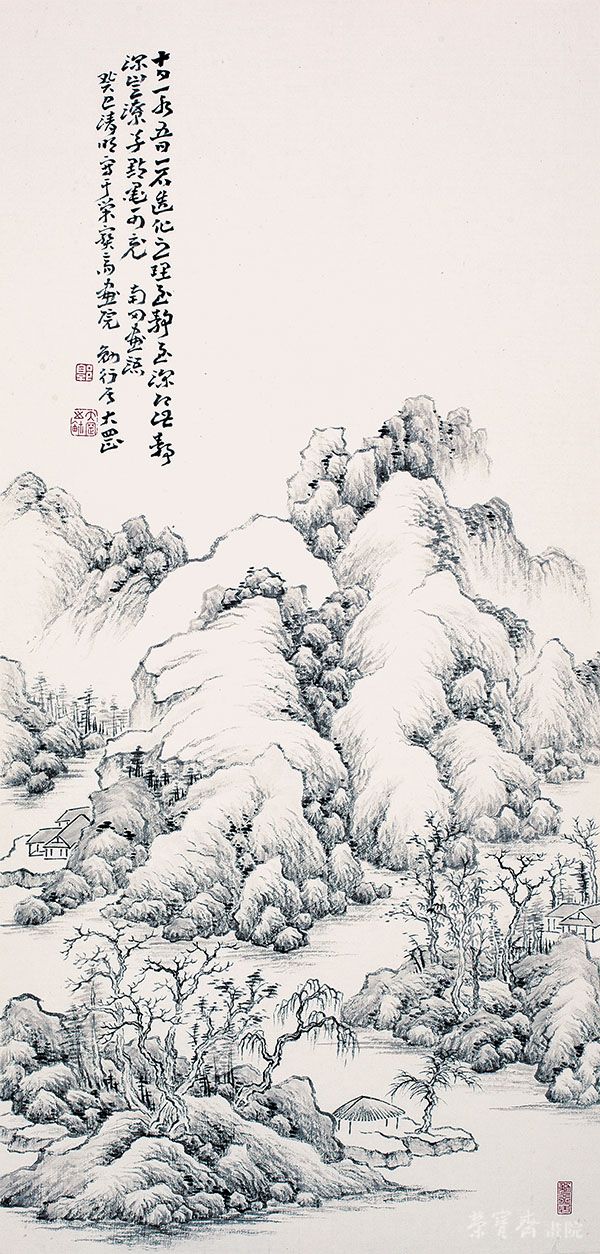

郭树刚, 别署大罡, 1975年生于山东昌乐。 2008年秋北上荣宝斋画院师从程大利先生、 郭不先生学习中国山水画。 现供职于北京荣宝斋画院。

有法之极 归于无法--我对中国画学习路径的理解

郭树刚

“物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。知道了这本末始终的道理,就接近事物发展的规律了。中国绘画有其自身的发展和学习规律。黄宾虹先生说:“要之写实可,摹古可,师法造化更无不可。总须牢记为学阶段,绝非艺术巅峰,先须有法,终须无法;先须求似,终须不似。以此观画习画,均入正道矣。”平实的几句话道出了学习中国画的玄机。

我们不能绝对地而是要辨证地看待绘画为学阶段的“有法”与“无法”的关系。“先须有法”,作画也像做任何事情一样,如果不遵守一定的法则,就意味着不受任何限制,那就“无法无天”了,任何事情的发生发展直至完成都需要遵循其规律、法则、方式方法的。“终须无法”,实际上我们应该从发展变化中看待“有法”与“无法”的关系。初学者“无法”可言,必须从前贤成功的经验中、从自身学习和创作的实践中,逐渐掌握绘画的规律和具体技法。只有掌握了绘画的基本规律和技巧之后才能继续往前发展。才有可能“由技入道”,达到有法含无法、无法含有法的境界。

《芥子园画传》中鹿柴氏说:“或贵有法,或贵无法,无法非也,终有法更非也,为先矩度森严,而后超神尽变,有法之极,归于无法。”初学先要努力掌握成法,然后才能求得变化。只有达到“有法之极”才能进入出神入化的“无法”境地。

初学中国画的理法只能在前人的经典名作中去体悟。一幅好画要求“笔无妄下”,不可多一笔又不可少一笔。每一笔为何下,又应该下到哪里,笔与笔之间有何联系?这些最基本的理法我们就不能轻易获得。观赏、临摹是我们获得前人理法的唯一途径。有人说画在于观赏不在于临摹,我则以为观赏只是领会于心,而临摹是相应于手。观赏而不临摹,纵点画巧妙藏在心中,都不是实学。然光低头临摹而不观赏忖度,纵废笔成冢池水尽黑也只仅得皮毛。所以学画必从观赏临摹入门,时间久了暗合古人心法,看到古人的神奇巧妙都像出于自己的心,看到古人的笔法墨法都像出于自己的手。“得于心,应于手”才是我们学习的目的。

画好的是巧匠,不好的是拙工。谁不急切的希望得到巧呢,而不知道自己功夫不到一味寻求其巧,就会流入纤巧浮薄之歧途。看见古人的作品神采飞舞,便用急切的心情求取而不用心揣摩,形成了纵横习气反说为古人所误,实为自己所误罢了。时间长了更失去了对古人的敬畏之心,便会“自我膨胀”,最终进入“予智自雄,任情涂抹,画事废矣”的悲惨境地! “无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”伟大的先哲在两千年前就给我们洞悉了做人做事的方法。中国的文化无处不充满了这样的辨证智慧。实际上欲速则不达是一条普遍有效的真理,适用于一切人、一切事。求知要打好扎实的基础,循序渐进,由浅入深,哪能好高骛远急于求成呢?事物都有其自身的发展规律和必经过程,如果无视这些规律,超越这种过程,事情就会走向它的反面,想快反而慢了,看重了眼前的小名小利却做不成大事。因此,作为学画者必须笔笔皆着实地,不嫌笨拙,及至纯熟之极,此用笔用意自然能操纵由己。

前人的《芥子园画传》《龚贤课徒画稿》《倪瓒画谱册》等里面的“树石法”,便是我们学习中国山水画理法的堂正之门。比如说,《芥子园画传》介绍的画树起手如何立干、两株三株如何顾盼互让;石分三面怎么分,大小相间有什么规律和联系等,以及《芥子园画传》所著的《画学浅说》等绘画理论。这些便是初学中国画所必须的理法,这些理法都是前人通过自然之“理”总结归纳出来的,按照这种理法画出的作品才有中国“味”,按照这种理法来运笔用墨,条理才会清晰,丘壑才会显明。今天浩如烟海的学习资料出现,让我们觉得前人的这些资料更加详尽,更为实用。“君子生非异也,善假于物也”,我们在“无法”的初学阶段何不把前人的这些成功经验“拿”过来呢?

《老子》曰:“民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。”人们做事情,经常在接近于成功的时候却失败了。我们如果能够遵循中国画发展和学习的规律,对待前贤名作心存敬畏并且像对待开始一样对待每一个为学阶段,相信一定会学有所获。