曾来德近照

曾来德近照

曾来德,1955年生于四川省蓬溪县。1973年入伍,2004年转业至文旅部中国国家画院。曾任中国国家画院副院长、书法篆刻院执行院长。现为中国国家画院院委、研究员,中国书法家协会理事、教育委员会副主任,中国文艺评论家协会理事、书法篆刻委员会副主任,中国美术馆专家评审委员会委员,云南大学昌新国际艺术学院书法学科带头人,中国大城市专业画院学术年会名誉主席,北京国画艺术家协会名誉主席,世界华商书画院院长。系国家一级美术师,获国务院政府特殊津贴奖专家,文化部优秀专家。

目前已出版《曾来德书法作品集》、《曾来德现代书法作品集》、《墨许山河—曾来德书法艺术•双重变奏》、《墨许山河—曾来德书法艺术•山水四季》以及《写无尽书》、《曾来德谈艺录》、《书法的立场》、《横竖有理》、《书法之诗•水墨之诗》、《曾来德书画百论》等专著。

笔墨的解放与天地精神

曾来德

事实上,无论是对艺术本身的追问,还是对艺术命运的思虑,都常将人逼至绝境。这时,我们都想远离这绝境,不再操这可怕的宿业。然而,又总是欲罢难休,欲忘不能,身陷其中而不可自拔。一次次举毫挥墨的时候,天知道,究竟是为绝望所缠绕的心灵在膺服“文化”和“历史”的巨大惯性呢?还是倦怠的灵魂于昏昧贫乏中再次意识到存在的澄明?

艺术在今日已是举步艰难。它仍在伴随着现代人,仿佛孤独无言的独行者乐于品咂的佳酿,或毒品?然而,它真正的使命却似乎是为了遮蔽——让人们更轻松地面临一个自圆其说的世界,让人们在解说和阐释的天地之间自由驰骋!无疑,这正是今天每一个有勇气的实践者必须奋力挣脱的困境。

数年前,当我创作书法中的“非文字”部分时,从古老汉字固定不变的书法线条中,我看到了一种可以称之为无限的书法,亦即将书写置于开放的情境之中,通过对作为一般表意的字符和一般书法构成的内容的超越,最终抵达书法的某种精神性存在。但所谓的精神性存在又是什么呢?我知道,那并非什么神秘而不可言传的东西,而我肯定也不是在谈论“永恒”,意思其实再也简单不过:书法迷失于它自己的世界里已经太久了,受制于固定审美的书写历史不过是赝品的历史,这使我们常常谈起书法时却似乎与艺术无关。书法艺术的实践使我在某种程度上发现了书法之外的书法——从未被“敞开”的书法。今天,当我涉足绘画时,类似的直觉再度訇然扑来:绘画的情形又何尝不是如此!中国古代绘画的传统其实是一个文人传统,那种围绕着文人生活,在漫长的生命时空里臻于圆熟和完美的艺术往往近乎奇迹,但由此衍生的绘画技艺和审美尺度却凝固不变。不仅如此,它的对象世界也是恒定的,雄关峻岭长河大川,幽岩曲径平树远山,鬼神奇鸟异兽丑石癞丐,诸如此类。这在客观上就使中国绘画处于完全停滞的状态。近代以来的所有“焦虑”,无不集中在创新与革命这点上。在前仆后继的先行者拓展的中国绘画的现代形态中,包含了两种基本的矛盾,一为传统本身的出路;二为中西结合。前者因现代生活方式的改变而丧失其特定的文化功效,我们既不能想象一个现代艺术家能够像古人那样持续而专注地面对艺术;亦不会相信今天的观众还能够按照古时的风尚与趣味接受艺术。所以除了作为装饰与符号被复制的“传统”,除了具有文物价值而不是艺术价值的古代作品,今天所谓的“传统”艺术是并不存在的;后者在近代以来,特别是二十世纪的实践中,应该说是有其深刻意义的,如色彩的引入,还有构成等,然而,无论从工具材料选择上的天然不同,还是从技艺上的丰富、成熟及深刻认知方面,色彩都非我辈所长,况且西画的构成更有着在工具性、工业文明基础之上的发展与生长,这就使所谓“中西结合”在多大程度上是可能的也成为未知,如若仅以西画的色彩和构图引入而继续把玩文人趣味,那变化的就是皮毛;如若结合变成了迎合,以中国画之技艺复述西画的精神内涵与人文情怀,则创新不过是西化。

如此,中国绘画的现代“焦虑”便挥不去。什么是我们时代的中国绘画或者说本土绘画?就仍是一个问题。对此一问题,试图解决者也大有人在。已经有了太多的实验——观念移植、

技艺嫁接、思想拼凑和艺术精神的模仿……已经有了太多的大师:先锋派、卫道者、职业精英和技术专家……但是,惟独缺乏的竟然是艺术作品。中国绘画由古代形态到现代形态的过渡似乎被无期限地延长了,我们失去了中国艺术的“现在时”。这种事情在其它领域里肯定也有发生过,譬如在诗歌和音乐那里。

当传统、民族、现代、西方的二元化魔障使几乎所有的创作实践都表征着“危机”时,我们实际上更多地陷入了自我确认的“焦虑”之中,而难以顾及到艺术本身,从中又遇到“身份”问题的困扰,这就形成了怪圈中的怪圈。

由“敞开”的书法到绘画的“敞开”,实际上是一步之遥。说到底,我们的本土绘画或中国画,是笔墨的艺术,笔墨在中国文化精神中的存在是无可取代的,它创造了几乎不可逾越的艺术成就和伟大艺术家。然而,笔墨的历史,亦是一个不断制造偶像及其崇拜的历史,如它主观化的处理物象的方法,它将世界对象化(作品化)的先入之见等等,这些都使中国绘画在用笔墨创造神奇的同时又窒息着笔墨。一个显着的例子是历史上赝品的出现,有时是一两幅著名画作被以假乱真地复制,有时则是众多的绘画者在不约而同地创造着几乎完全相同的作品。原因非常简单:笔墨的方法几乎不变,观照世界的眼光也几乎不变。我们会发现,有时候,那些即使看上去骄横跋扈,落拓不羁的天才人物的恣意妄为之作,也不过是规矩方圆之内的小打小闹,所谓率性,其实是佯装。而绘画的“敞开”意味着,笔墨不是凝聚了古老意气的表现,中国绘画在着力凸现的“天”(自然)的成分时,似乎给予了自然世界以充分的尊重(就比例而言,“人”的成分往往被压缩到了最微不足道的地步),然而,这些巧寓着天人哲学的人与自然图式,在总体上都是一个被框定的“情景”,它是受制于将自然对象化了的那个主体的,而且,它的构图方式、笔墨运用也是受制于实现对象化(主观化)所必须的一切内在规定。千百年来,大大小小的艺术家道路都是相同的,作品抒发着相同的志趣,艺术家重复着相同的劳动,是技艺的圆熟与老辣程度不同,依赖于艺术家个人的性情而出现的风格不同罢了(大师被极其偶然地遴选出来)。这样,笔墨在绘画过程中,绘画在艺术家的“创造”过程中,自然在文人的认知过程中,都存在着极其模式化的情况,深谙此中机趣和妙意的文人雅士才子狂徒们,不过以此为生命修炼中的娱乐罢了。当然地、自然地被浅尝辄止地表现,甚至被不知不觉地隐匿之后,剩下的就有封闭的作品了,作品虽由笔墨实现,却也正好囚禁了笔墨,笔墨的表现力能遭到无情的扼杀。我所谓的绘画的“敞开”,正是自己解放笔墨的开始。同样是对自然的表现,同样是用宣纸来完成宣纸上的事情,当我们听凭笔墨来述说时,情况就会有所改变。可以说,在剔除了文人化的自然观念而探究自然世界尚未被充分揭示的领地时,在重新沟通观者的眼睛与存在久已失却的联方面,笔墨几乎是无所不能的。有时候,笔墨本身就是沉默着的万物的一部分,它使我们突然觉察到世界的阔大,宁静和泰然自若,亦使我们的心灵越过被习惯和经验宰制的小小天地,而感受包容我们的宇宙本身。笔墨所释放出的能量是如此巨大,以至于使绘画失去了边界——作品成为无始无终、在变化中寻求生机和出路、在不确定和开放状态中呈现自身的“自在之物”,每一幅画仿佛都是天赋而成的。

这个发现的令人兴奋之处在于,在不改变工具材料的情况下,以中国绘画的笔墨经验逼近更加纯粹的物象,而不是使其停留在抒情、写意之类的简单功效层面。由笔墨的丰富实践而达至绘画本身,再由绘画的“无边”而达至艺术的内在本质——昭示存在的真实。这就使我们在考虑今天的本土绘画时,不必再受到身份确认或者命名之类的困扰。我们从事的是墨的艺术,墨是我们的过去,亦是我们的现在,同样是我们的未来,墨是永恒的,这是天经地义的事情。

然而,回到墨,这是回到我们固有的一种艺术语言,等于什么都还没有做,所以必须重新来认识。构造毛笔、墨和宣纸三者之间的综合关。墨并不同于西方的黑色,古人说墨分五色,其实就是因为水的成分不同而可以分辨出枯湿浓淡,这样看,墨其实就是一个变数;另外一个变数是毛笔,有了墨、毛笔这两个变数,又有了宣纸这样一个变数,就有了笔与笔、墨和墨、纸和纸之间的多重关,这些关为我们提供了表现自然、体察万物的宏大天地。有了这样一个基点,笔墨的表现力就可以推向极致,例如,书法笔墨在绘画中的运用。以往所谓书画不分,是基于绘画在某种程度上对书法的需要而言的,绘画借助书法而强化自身。中国画的写意也是由于文人和书法的进入有的,没有书法的笔墨,就无法写意。但是,在绘画中,书法的笔墨是居于次要的,有补充、补白、解释之类的作用,如果以书法的笔墨来切入绘画,以书法笔墨为主体,绘画的许多条件和因素成为辅助时,情况就会有所不同。又如对“山水”绘画中空间的处理,与以往艺术家所谓意在笔先的整体预设不同,我常常反其道而行之,先追求偶然,在无法想象、无法规定、无法预设的过程中随机应变、随遇而安,用互动的方式使其趋于成熟、合理、合适,最后抵达的是一个未知的空间,而“结果”也是偶然的结果,这就使每一幅作品都能在天然合理时真正完成,具有一次性和不可重复性。未知空间带来的是一个不规则的无序的世界。在无序的、没有规定的、甚至是混乱的空间中,根据人的理性、人对笔墨的驾驭,对其进行一点一滴的规范,并且,这种规范又是依照着“自然”的而不是主观的、理性的方向去规范。每落下一笔,它的空间就发生变化——在黑与白的世界里,没有任何中介关,黑的增加就意味着白的减少,白强的时候则黑弱,在最后完成之前,它可能是什么或到底会成为什么是难以想象的。当然,未知空间是就绘画的结构形态、结构关而言的,天地自然是无限阔大绵延不绝的,我们不可能画得和天地一样庞大。具体到宣纸上,就是对空间的限制,我用“围”“追”“堵”“截”四字来形容。“围”是限定边境;“追”是把空白追回,使之不流于画面之外;“堵”是疏导,堵住了这边的空间,让它从那边流泻,形成“顺气”;“截”是戛然而止,让它快速地、突然地停止,产生瞬间的、顿挫的力度感。“围”“追”“堵”“截”是已有初步构形时在宣纸上进行的,也就是说,先完成制作——无序的、不存在任何主观意识的制作因素,然后“围追堵截”。不仅如此,由无序开始到“偶然”确立的画面也对视觉经验构成了挑战。以往的审美视觉采取对应的中心切入,犹如聚集确定出中心点,看画者最好是站在画的正面,在适当的距离之内,对画面进行一览无余的观赏,一下子就将

画面尽收眼底,一切都真象大白。未知空间里无可重复的“偶然”结果(作品)本身,包含了对无序的应用,包含了无规则的因势利导,如同武打中的借力打力一样,借用无序和规则,顺应变化,透出真气和陌生,这就有了不知何来,不可再来,无始无终,不知何为起始何为终结的开放性。在观者眼里,画不止有一个透视点,实际上是有无数个透视点,目光有在移动的过程中,能发现它的真切可信,并且,观者有了主动进入画面空间,从偶然和无序中找到他发现、认识的可能性,而不是被动的“审美”。最后要说说自然观念的问题,表现大自然,描绘山水风光,是中国文入画最为常见的主题。但是数百年来,不计其数的大师们在面对自然山水的时候,无一例外地都是“为我所用”,他们登山则情满于山,观海则意溢于海,玩赏山水自然,苦心孤诣地营造“意境”,表达的其实都是文人自己的观念。像出现在画面上的茅屋竹桥,渔翁樵夫等等,更是直截了当地喻示着一个人的主观世界。这当然有其深刻的文化渊源。“为我所用”的自然是尚未被深入认识的自然。这在某种程度上使我们对真正自然的认识和表现停止在了一个肤浅的水平,能够入画的山石草木竹石烟波往往是高度符号化、象征化了的“第二自然”,已非原生的自然。未知空间里的无限可能性首先使我想到的是风雨雷电、洪水猛兽和鬼斧神工,这天成的自然本身即意味着变化和无序,对其进行表现——深刻认知非简单利用——是会出现另一个天地的。在我的这些“山水”画创作中,当我尽可能地使人的痕迹消逝隐匿后,当画面空间“受制”于无序和偶然性因素而失去了与符号化的“人文”世界联之后,那么被践踏、未被惊动的自然就会悄然显现,而这正是我们栖居其中却久已忘却的世界。

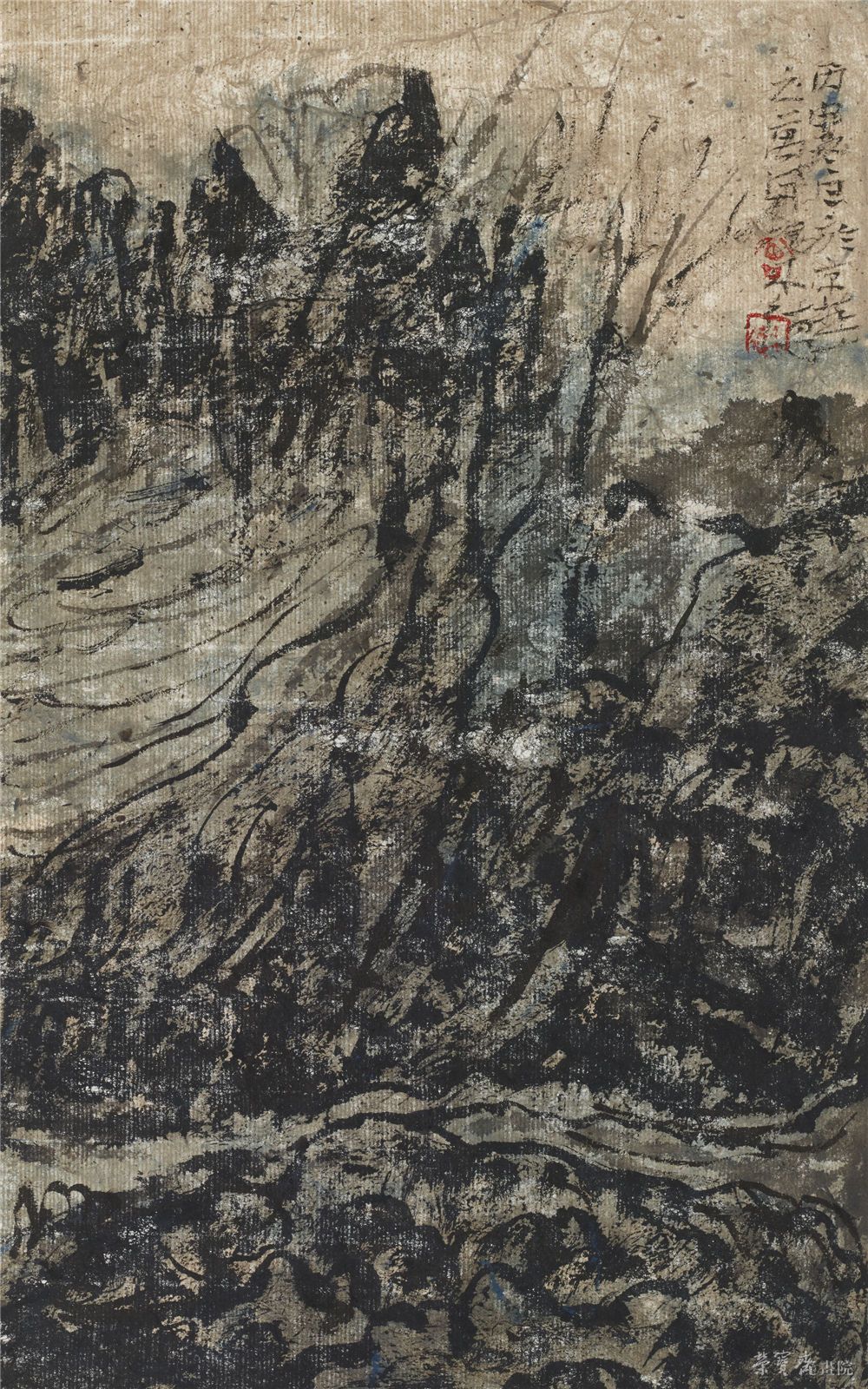

巴山蜀水图之七 100×55cm 2016年

巴山蜀水图之七 100×55cm 2016年

山水四季之十二 60×30cm 2018年

山水四季之十二 60×30cm 2018年

山水小品 60×30cm 2018年

山水小品 60×30cm 2018年

临江仙·香荷 69×46cm 2017年

临江仙·香荷 69×46cm 2017年

土地颂 69×46cm 2017年

土地颂 69×46cm 2017年

古语兹怀 联 136×34cm×2 2018年

古语兹怀 联 136×34cm×2 2018年

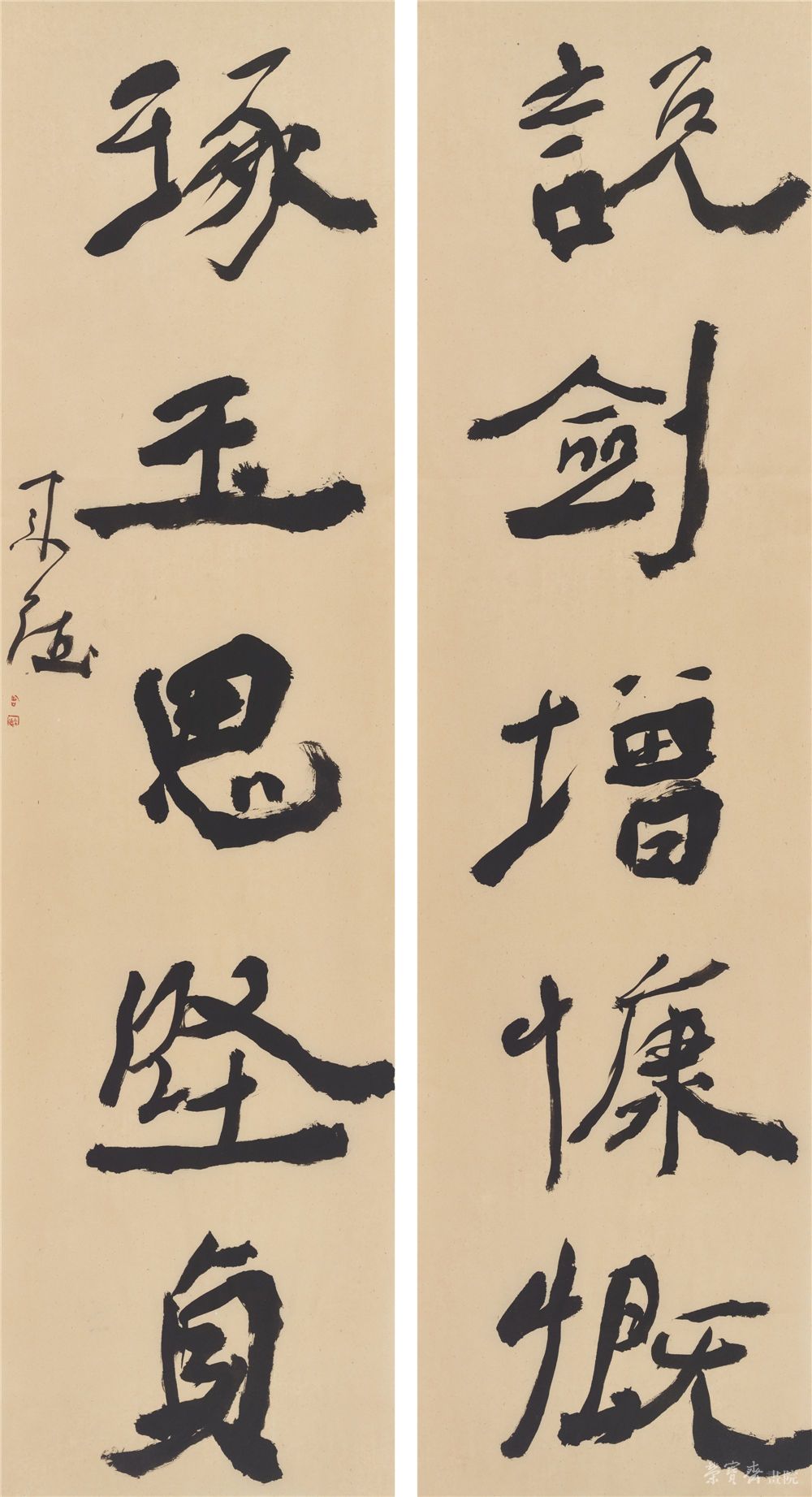

说剑琢玉 联 136×34cm×2 2018年

说剑琢玉 联 136×34cm×2 2018年

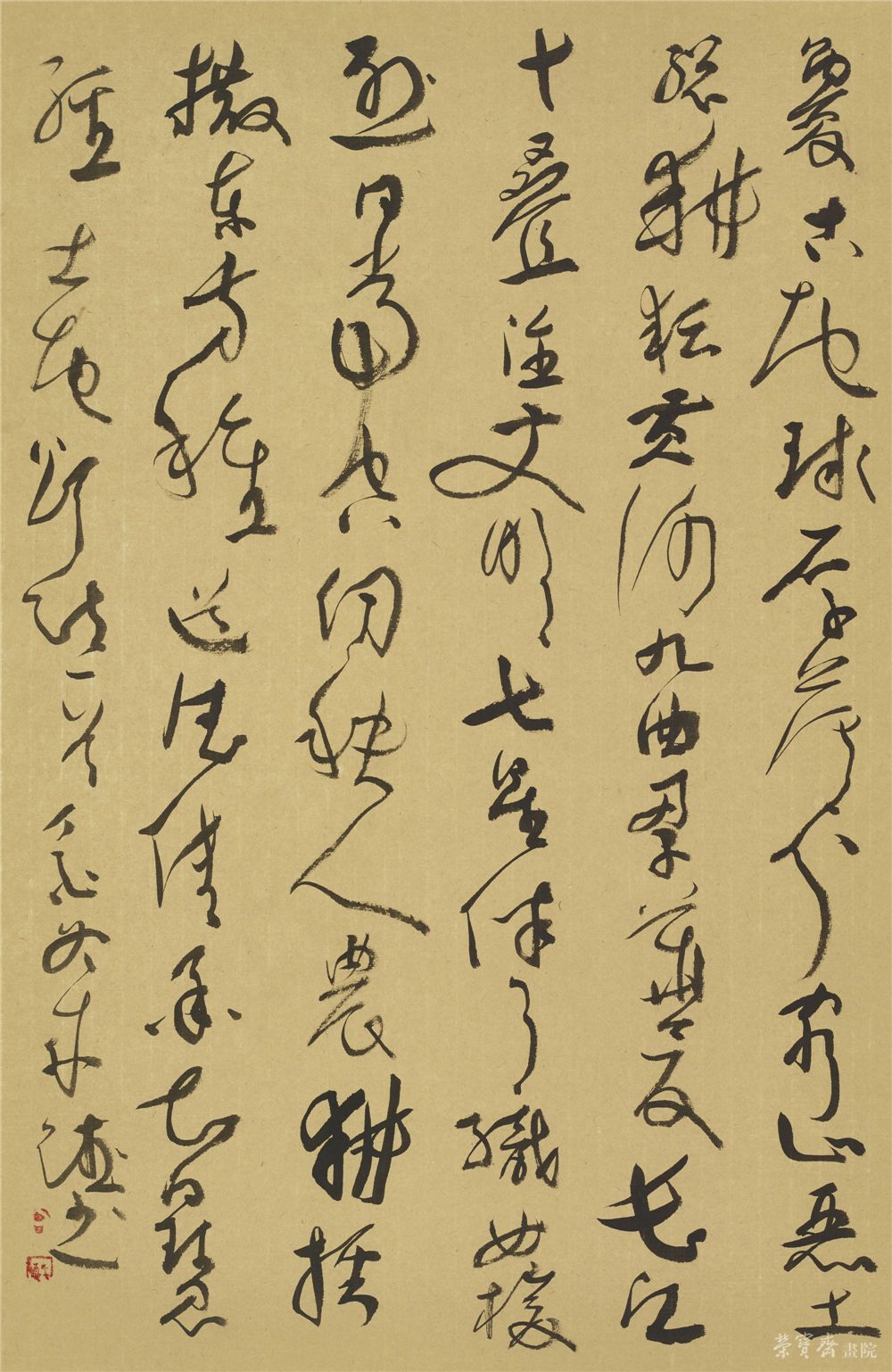

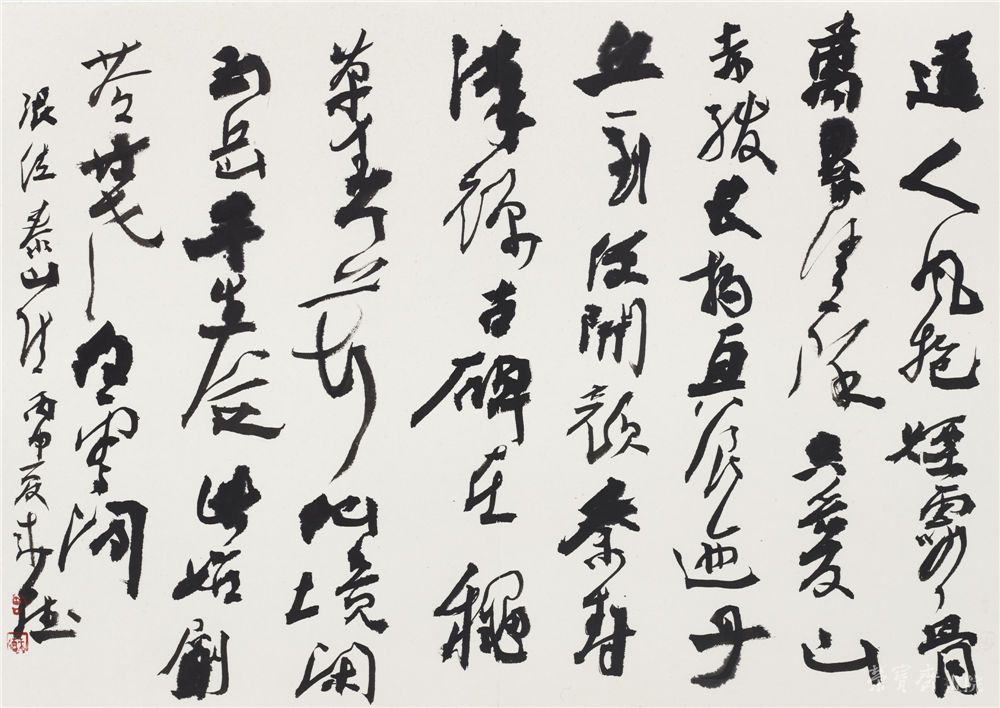

怀岱诗 46×69cm 2016年

怀岱诗 46×69cm 2016年

怀岱诗 46×69cm 2016年

怀岱诗 46×69cm 2016年