朱培尔

朱培尔

1962年生于江苏无锡。《中国书法》主编,中国书法家协会理事、西泠印社理事,中国文艺评论家协会理事,一级美术师、编审。曾任中国艺术节书法篆刻作品展、全国书法篆刻家作品展、全国中青年书法篆刻家作品展、全国篆刻艺术展等展览评委等。著有《朱培尔作品集》(山水、书法、篆刻、文集四卷)《格外:朱培尔刻心经》《朱培尔自选手拓印谱》等。获国务院特殊津贴,国家新闻出版领军人物。

传统与现代的革新性对话——朱培尔书法艺术浅析

文/田倚萌

朱培尔作为当代书法艺术的领军人物,其创作实践与理论思考始终围绕书法本体语言的深化、艺术性的拓展以及对书道精神的现代诠释展开。他的书法篆刻绘画艺术以其独特的笔墨技法、鲜明的风格特征和深邃的意境格调,成为当代篆刻与书法领域的重要代表。其艺术探索既植根于传统文脉,又展现出个性的革命性突破,为当代书法的发展提供极具建设性的启示。

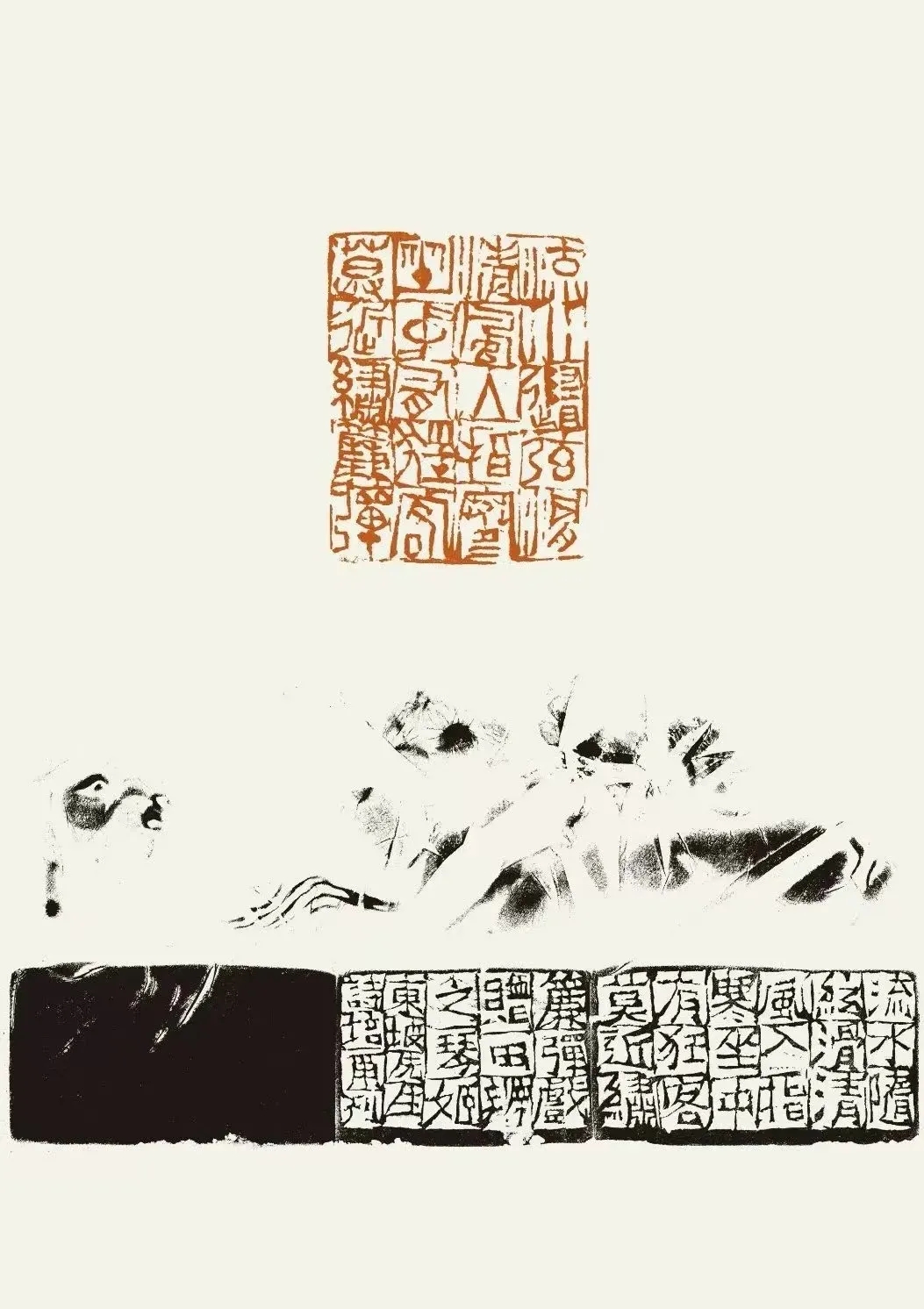

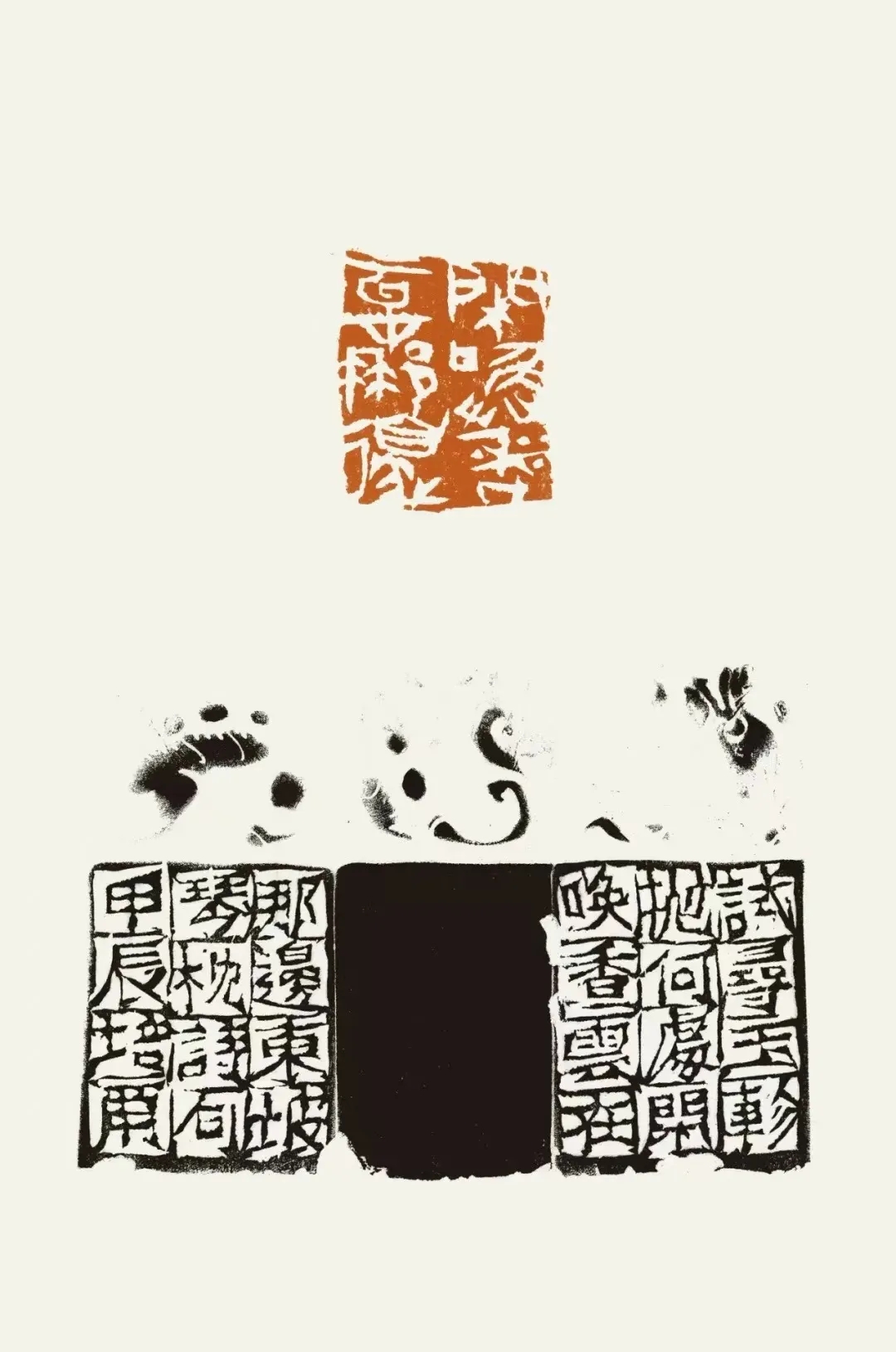

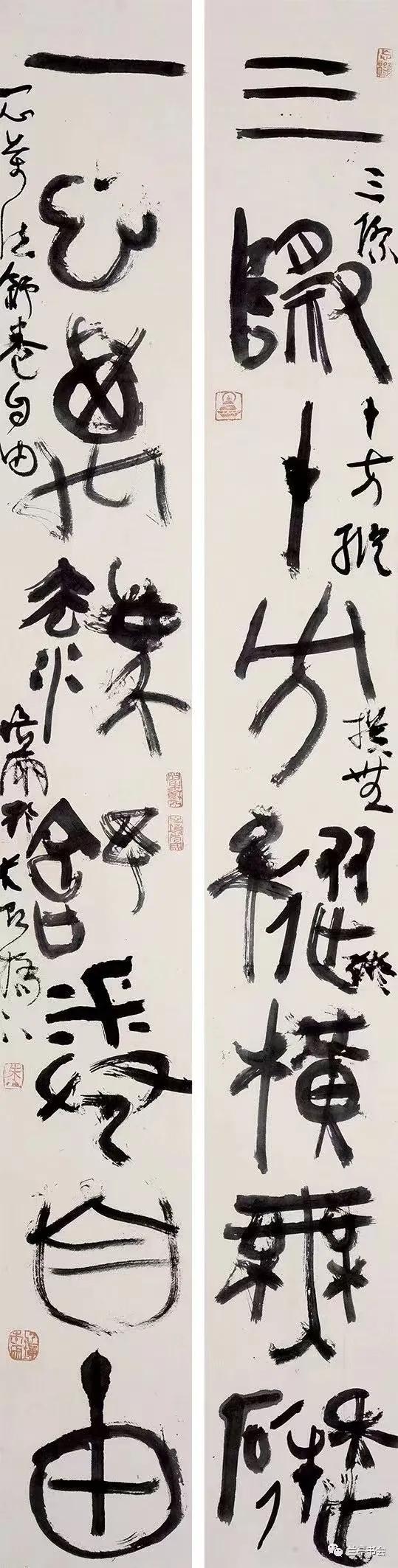

朱培尔篆刻作品

朱培尔篆刻作品

书法本体语言:技法的突破与融合

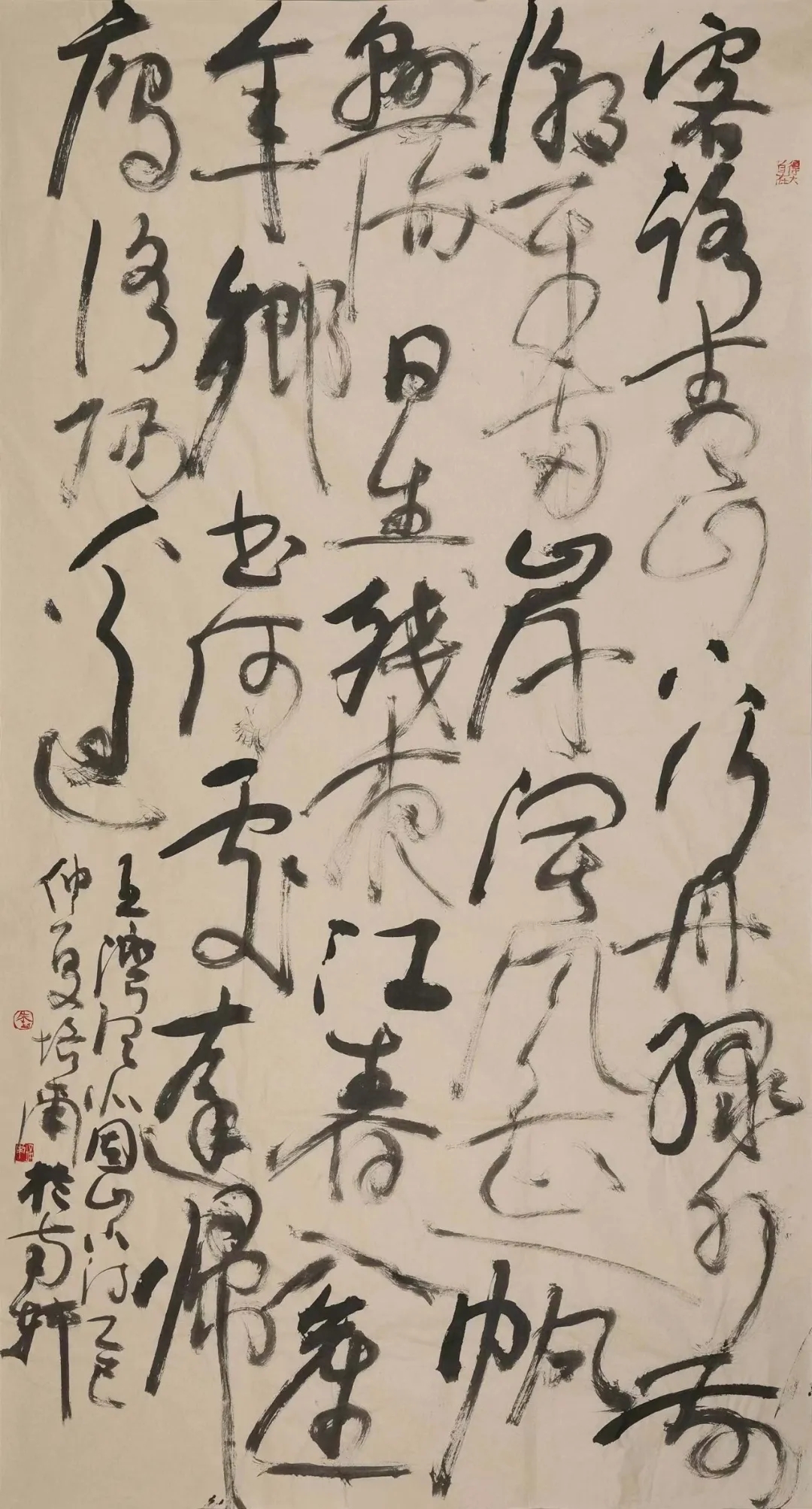

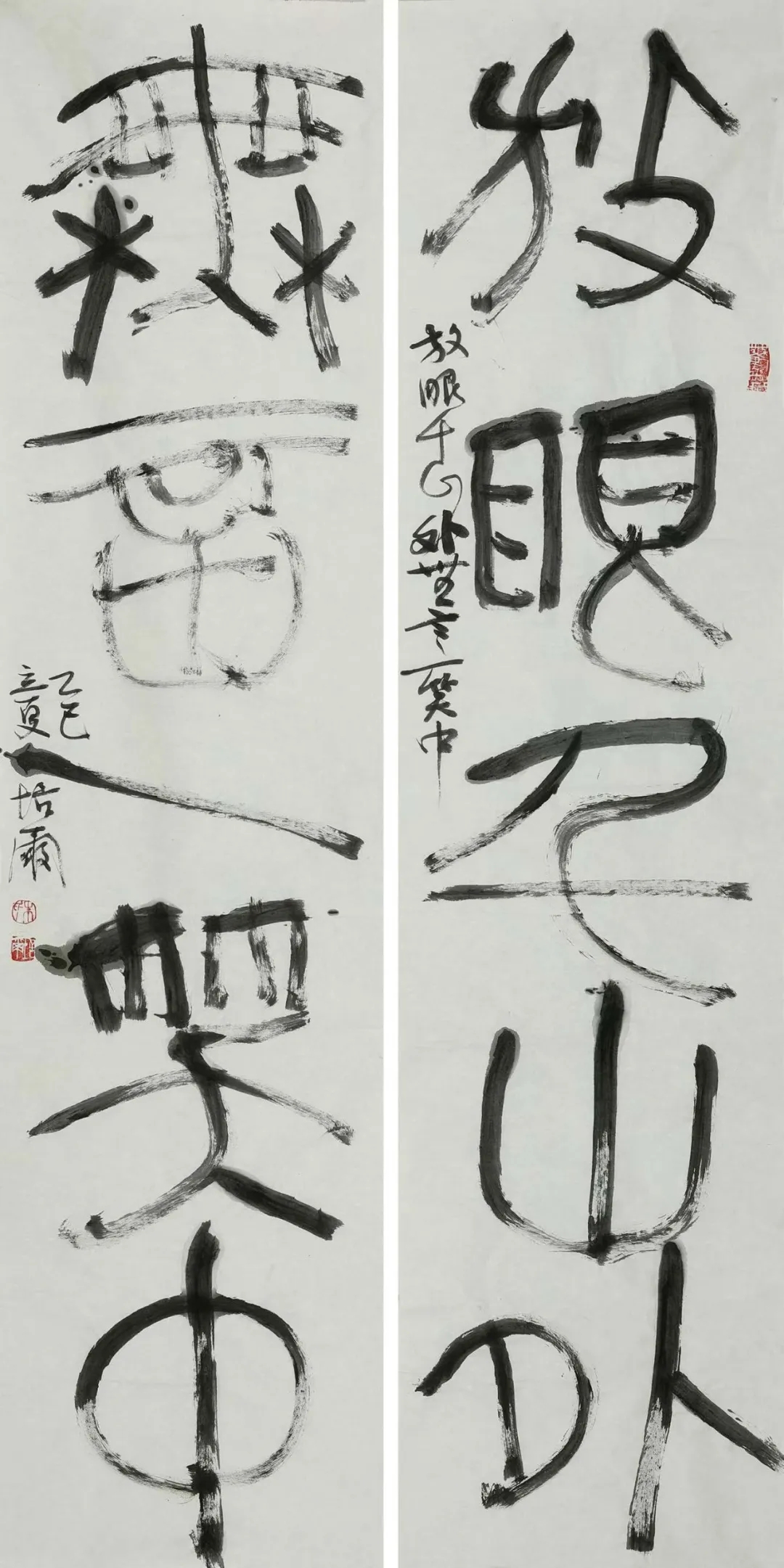

朱培尔的书法技法以“筋骨挺峻、万毫齐力”为特征,其用笔兼具骨力与灵动,尤其在草书与行楷中,线条如“花舞风中、鸿翔天外”,既继承传统笔法的精髓,又融入篆刻的刀意与山水画的写意性。他在绘画创作中独创“以笔写色皴”,还将山水画中墨色交融的技法引入书法,通过墨色的浓淡晕染与笔触的恣肆挥洒,赋予文字以空间层次感。他主张书法不应局限于单一字体或技法程式,而是鼓励根据个人兴趣选择方向,认为“兴趣是最好的导师”。他打破“楷书为基”的固有观念,倡导多元取法,如从篆隶中汲取古拙之气,或从碑帖中提炼金石质感,形成个性化的技法语言。

朱培尔的篆刻以草书笔意入印,主张“以书法起稿”,强调篆刻线条的书写性。通过刀锋的提按顿挫模拟毛笔的飞白与墨韵,使印面线条兼具刀刻的刚健与书写的流动感。这种“以书入印”的实践,既继承邓石如“印从书出”的传统,又通过现代视觉语言重构线条的抽象表现力。他的篆刻以冲刀为主,强调“挺进活泼、生动自然”的线条质感,同时灵活运用切刀法,形成“积点成线”的含蓄浑厚效果。他突破传统刀法界限,常将冲刀与切刀结合,使线条既具金石气韵,又富于节奏变化。其用刀不拘泥于技法程式,而是“达其情性,形其哀乐”,注重创作过程中即兴的刀势表达,赋予作品以生命张力。

朱培尔篆刻作品

朱培尔篆刻作品

朱培尔篆刻作品

朱培尔篆刻作品

艺术性表达:多维空间与人文意蕴

朱培尔的艺术实践使诗书画印的跨界融合,让山水画与篆刻艺术互为滋养,如画中题跋常以草书挥洒,钤印则与画面气脉相通,形成“诗书画印一体”的文人传统现代演绎。在他雄壮浑厚、空灵神逸的山水画中,用“以笔写色皴”将篆刻的刀法节奏转化为色彩的笔触表现,让笔写色的视觉效果和笔法偶然性完美契合,使画面兼具水墨的浑厚与色彩的绚烂,实现抒情性与哲理性的统一。其“精而造疏,简而意足”的画作常以墨山与彩树的对比映衬,蕴含深邃的人文思考。山水画中“形简神逸”的构图,通过象征性符号(如新月、远山)的暗示,引发观者对“画外之境”的遐想。篆刻中则通过残破边栏与抽象线条,传递“残缺即圆满”的东方哲思。这种“以有限寓无限”的手法,体现其对传统文人“逸格”的现代诠释。

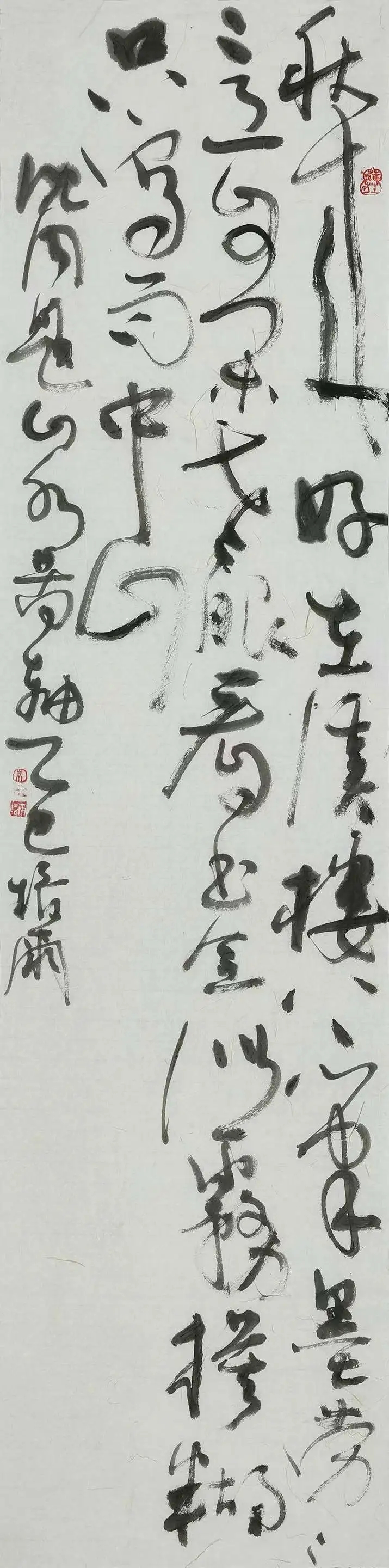

朱培尔反对技术至上的倾向,认为书法的魅力在于“历史与文化的多维解读”,需通过作品传递哲思与人文情怀。其作品不仅追求形式美感,更注重精神意境的营造。创作中题跋与印章的布局与画面气脉相通,形成绚烂多变的色彩气象与萧散率意的自由意态的统一整体。 他认为书法是“情感与生活状态的体现”,如张旭以发代笔的狂草,怀素将喜怒哀乐融入笔墨的创作,均体现出书法与生命体验的深度关联。他的草书作品常以疏密错落的章法布局,营造“神思遐飞”的逸趣,呼应宋代尚意书风的“心之音者为意”,但更强调创作中“外向性表现”的现代性突破。

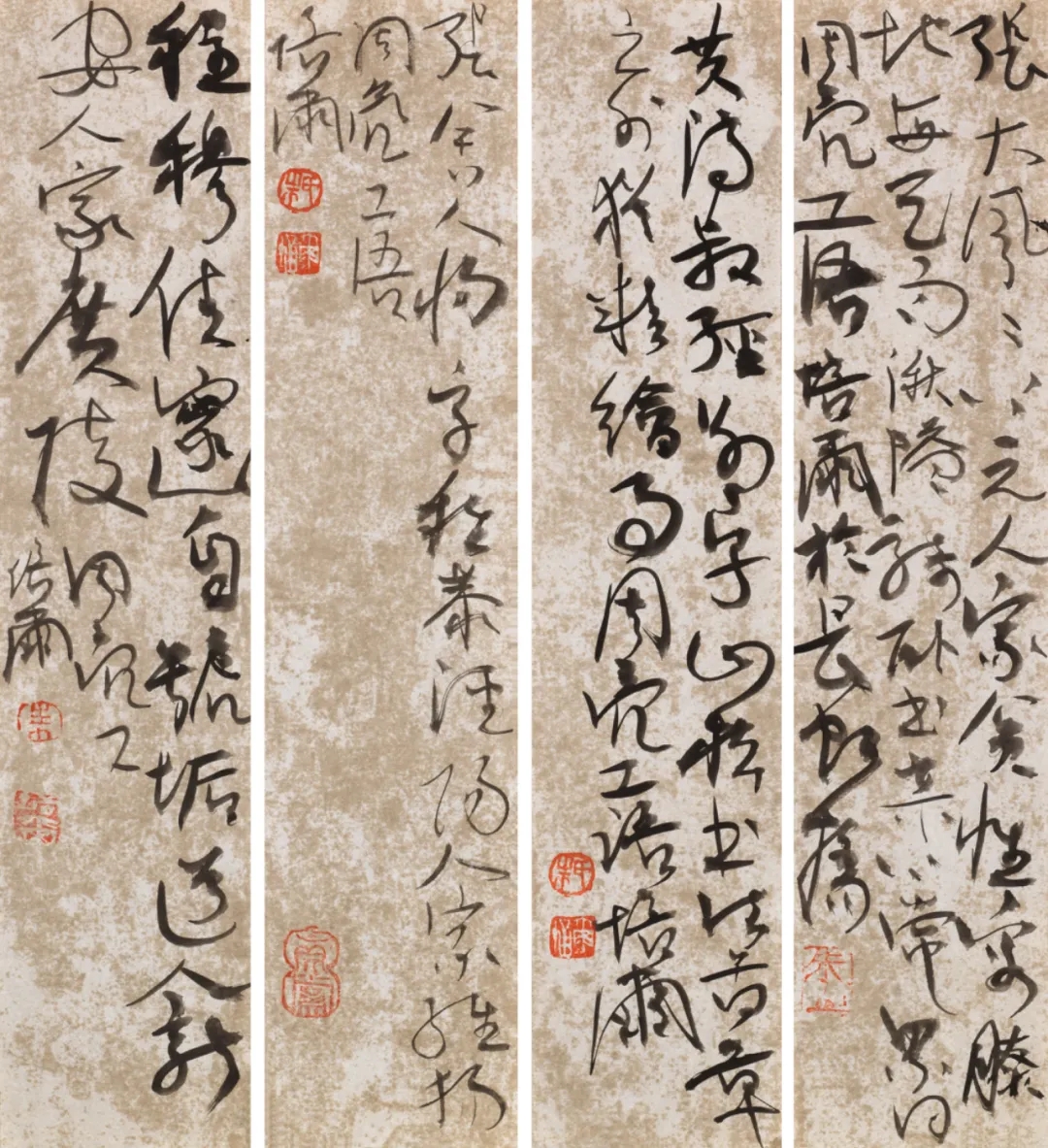

朱培尔书法作品

朱培尔书法作品

书道的阐释:传统与现代的辩证统一

朱培尔的艺术是现代性与本土性的双重自觉,其书道观以“深入传统、立足当下”为核心。他的艺术探索既根植于中国传统文化语境,又积极回应现代视觉经验。在篆刻中引入“现代视觉形式感”,通过几何化的空间分割与抽象符号的并置,使传统印面焕发前卫气质;同时,其书法创作融合碑帖之长,以碑学的雄强骨架支撑帖学的飘逸韵致,形成“质朴骨架、飘逸精神”的独特书风。通过对三千年书法史的梳理,他指出每个时代的风格皆与社会文化环境紧密相关(如唐代楷书的庄重与元代书法的古风随性),强调书法需在历史脉络中寻找创新支点。主张书道应如宋人尚意,在技法纯熟后自然流露心性,而非刻意追求“面目全非”的革新。他批判当下书坛的两种极端:一是对传统的机械重复,二是“前卫书法”对形式的空洞标榜。针对“书法主义”现象,他认为其探索虽具活力,但若缺乏对传统的深刻理解,则易沦为“生硬的形式实验”。

朱培尔的篆刻风格彰显雄浑与灵逸的辩证统一,呈现大写意精神与精微控制的平衡。其篆刻风格以“大写意”为核心,强调率意直抒胸臆,反对粗率表面化。通过章法的疏密对比、线条的虚实呼应,形成“恣肆中见收敛,豪放中寓精致”的张力。例如,其印作《真水无香》虽以切刀为主,却通过残破与留白的处理,营造出“沁人心脾”的抽象意境,体现“工稳亦可写意”的美学观。他对材质与媒介进行创造性运用,在篆刻中注重石材的自然特性,如利用火烤后石质的脆裂效果,形成残破边栏与肌理,强化作品的沧桑感与时空意蕴。这种技法既延续浙派对“金石气”的追求,又通过主动干预材料特性,拓展刀法表现的边界。

朱培尔书法作品

朱培尔书法作品

革命性实践:从“书法主义”到文化批判

朱培尔对当代书法生态的批判性思考体现在对“书法主义”的辩证分析中。他肯定“书法主义”拓宽创作与审美的边界,但指出其过度依赖形式冲击力,忽略对文化深度的挖掘。他指出部分作品仅以“破坏传统视觉形态”为目标,缺乏“无迹可求”的审美境界。他的革命性实践则表现为对传统笔墨语言的超越,提出“以笔写色”的皴法,将色彩作为独立的表意符号融入书法,通过朱砂、石绿等鲜亮色块的“写”而非“涂”,赋予作品现代视觉张力,同时保留水墨的文人意趣。这种探索既突破“随类赋彩”的传统范式,又避免西方抽象艺术的极端化,开辟写意书法的新路径。

朱培尔提倡古意重构与个性张扬的观念。其艺术实践,本质上是传统文人精神的当代转化,通过对笔墨技法的革新、风格特征的建构与意境格调的升华,实现篆刻与书法从“技艺”到“道器”的跨越。他深研秦汉玺印及明清流派,但拒绝简单模仿,而是以“熔古铸今”的方式重构传统。其作品既保留秦玺的力健、汉印的气厚,又融入现代艺术的形式感,如通过夸张字形结构、强化空间分割,使古典篆法焕发当代视觉冲击力。这种“古意今用”的实践,突破文人篆刻对“雅正”的单一追求,赋予传统以新的精神内核。其作品既彰显“印外求印”的学术深度,又以开放姿态接纳现代艺术思维,为传统艺术的当代发展提供极具启发性的路径。在全球化语境下,这种“本土基因与现代语言”的融合模式,尤其值得学界进一步探讨与借鉴。

朱培尔书法作品

朱培尔书法作品

建设性意见:当代书法的突围之径

朱培尔的创作是宇宙意识与人文诗性的交融,其艺术是对时空感的抽象表达。

他将篆刻视为“宇宙意识”的载体,通过线条的曲直对比、空间的虚实交错,隐喻自然与历史的永恒性。例如,其代表作《江流有声,断岸千尺》以婉转弧线象征江流,锐利直线表现断岸,通过刀法与章法的对比,构建出“江流亘古、断岸沧桑”的时空意象,超越具体物象的描绘,直指形而上的精神体验。

朱培尔书法作品

朱培尔书法作品

朱培尔深厚的理论观念也对给当代书法篆刻艺术的发展具有引领性:

反对形式化与跟风:他指出当下书法存在“过度拼贴”与“形式反动”的弊病,认为形式应与内容自然融合,而非“画蛇添足”。呼吁回归书法本体,避免为展览效应牺牲艺术真诚。

文化修养的根基性:针对“文化缺失”的现状,他强调书法家需提升传统文化素养,尤其是国学与哲学积淀,以突破“技术娴熟但内涵空洞”的困境。

包容多元探索:他主张在尊重传统的基础上鼓励个性化表达,如青年书家可结合数字媒介或跨艺术门类实验,但需以“了然传统后的理性突破”为前提。

评审机制的优化:作为国展评委,他提出应强化评委的独立判断力,减少地域平衡等非艺术因素干扰,以推动展览作品的质量提升。

朱培尔篆刻作品

朱培尔篆刻作品

朱培尔的书法艺术实践与理论,构建一条从传统中“打进去”、于时代中“打出来”的创新路径。其作品以技法与意境的融合、形式与文化的并重,展现书法作为“心画”的现代生命力;其理论批判则直指当代书法的症结,为书坛提供兼具思辨性与实践性的改革方向。在传统与现代的张力中,他的艺术探索不仅是对书道的深刻诠释,更是一场关于文化身份与艺术价值的持续对话。

李可染画院理论研究员 田倚萌

2025.4.8